多司马酯片作为一种胃黏膜保护药,在临床上已广泛应用多年。与抑酸药物不同,多司马酯不具有抗分泌胃酸的作用,其药理效果是直接作用于胃黏膜表面,其特点重点在于局部作用、不吸收入血液、原型代谢、不产生药物堆积。

最近发表的一项临床研究,再次为多司马酯片治疗胃炎溃疡提供了新的证据,并表明其疗效优于传统常用的胃黏膜保护剂瑞巴派特。

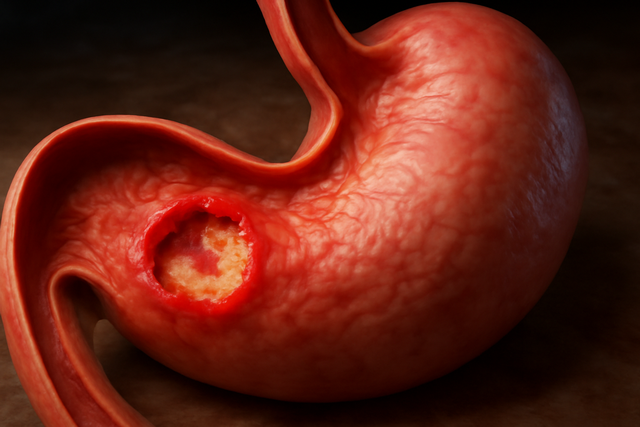

本次研究纳入了共计148名慢性胃炎合并胃黏膜糜烂或胃溃疡患者,患者随机分为两组,一组每日口服300毫克多司马酯,另一组则口服同等剂量的瑞巴派特片,治疗周期为24周(约6个月)。研究的主要评估指标包括胃镜检查下的黏膜糜烂、胃溃疡的愈合率和炎症的改善程度,并通过客观的内镜分级评分进行量化对比。

研究结果表明,服用多司马酯片组患者治疗24周后的胃黏膜糜烂愈合率达到了83.5%,胃溃疡愈合率为78.4%;瑞巴派特组的黏膜糜烂和溃疡愈合率则分别为67.1%和62.5%。多司马酯在溃疡愈合速度以及胃黏膜炎症的缓解程度上均表现更优异,这两组之间的差异达到统计学显著水平。

如果这些数据看上去仍然无法让你更直观地理解,我们可以类比另一个常见的胃黏膜保护药——硫糖铝。硫糖铝传统上具有黏膜保护作用,但由于吸收后有可能在人体内蓄积,部分患者难以长期使用。相比之下,多司马酯不通过胃肠道吸收入血,仅在胃黏膜表面局部作用,药物在发挥作用后原形通过粪便排泄,不会引起药物堆积风险,从而更适合长期用药治疗胃部慢性炎症病变和溃疡。

研究的次要评估指标中,还进一步观察了患者主观感受的改善情况,包括上腹部疼痛、饱胀、烧灼感等症状缓解程度。结果发现,多司马酯组患者的胃部疼痛改善评分相比瑞巴派特组高出了12.8分,胃胀满评分的改善差异为16.7分;对于胃部烧灼感的缓解效果,两组评分差异也达到了19.4分。整体而言,多司马酯除了促进胃黏膜修复外,对于患者生活质量和消化道症状的全面改善也体现出了一定优势。

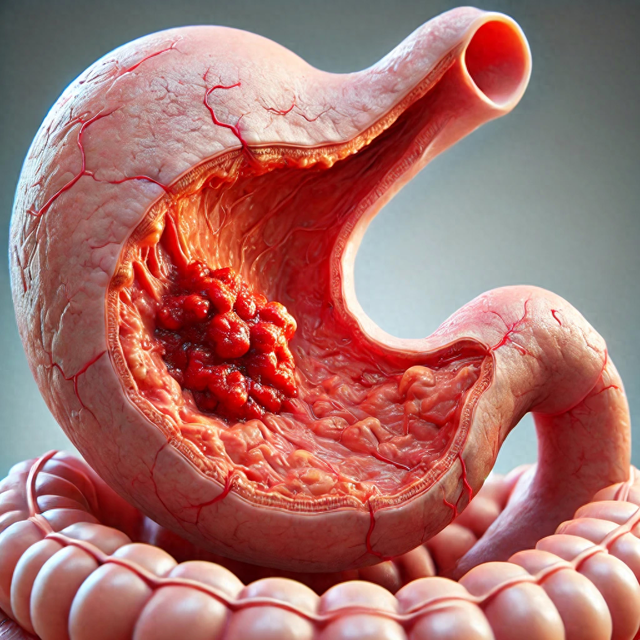

那么,多司马酯片为什么能够改善胃黏膜的炎症和溃疡问题呢?目前已有的研究认为,可能包括以下几种作用机制。

首先,多司马酯能在胃黏膜表面形成保护层,直接覆盖于溃疡和炎症区域,有效抵御胃酸及消化酶对受损胃黏膜的进一步侵蚀;其次,多司马酯能增加胃黏膜中黏液和前列腺素的分泌,改善胃黏膜微环境,促进受损黏膜的修复;另外,研究还提示多司马酯能有效抑制胃黏膜局部的炎症反应,减轻胃黏膜黏膜损伤与疼痛症状。

需要特别注意的是,这种胃黏膜保护作用的发挥,需要相对较长的治疗周期。在研究中观察到,在12周时治疗有效率的差别不明显,而在24周(约半年)左右观察时,多司马酯组的治疗效益较瑞巴派特组更为显著,这提示胃黏膜损伤的恢复,本身就是一个长期的过程,而多司马酯片的局部持久保护作用获得了优势体现。

当然,对于多司马酯的临床应用,我们也应当以科学严谨的态度看待。虽然多司马酯药物耐受性良好,但仍有少部分人群服用后可能出现恶心、呕吐等轻微消化道不适症状。在临床使用过程中,也建议尽量避免与其他治疗目的的药物同时口服,以免降低多司马酯局部作用发挥的充分性,从而影响疗效。

因此,我们推荐通过合理地安排给药时间,例如将多司马酯药物与其他药物间隔一定时间服用,这样不仅提高治疗效果,也可减少患者服药过程中的不适反应发生可能。

此次发表的研究成果,为临床上胃炎伴黏膜糜烂和胃溃疡患者的治疗提供了新的用药依据,使多司马酯片成为继瑞巴派特和其他胃黏膜保护剂之后更优选择的潜力药物。

特别是对于并发其他基础疾病,难以耐受吸收型、全身作用药物的患者而言,多司马酯不进入全身循环,只局部起效、无全身代谢负担、并且完全随粪便排泄的特性,在临床实践中拥有明显的治疗价值。

当然,此项研究依旧只是探索性成果,未来我们还需要规模更大、更长时间随访的临床研究,进一步明确多司马酯长期治疗胃溃疡的疗效和安全性。同时,多司马酯具体适合哪类人群,或是否在非糜烂性胃炎患者中同样有效,还需要后续研究进一步论证。

随着不断深入的研究,相信多司马酯片将逐步确立其在胃黏膜保护领域的重要地位。如果您认为本文的消息有价值,欢迎分享给更多有需要的朋友,一起为胃健康多一份保障。

本文内容均取自公开研究资料,作者不存在任何商业利益关联,立场公正客观,仅供医疗专业人士参考。临床操作应遵循最新指南,并根据患者的具体情况进行灵活调整。

简配资-工程配资-配资网站免费-正规炒股杠杆平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。